A finales del siglo VI a. C., en el sur de Italia, un seguidor de Pitágoras, Filolao de Crotona, propuso la idea de que la tierra era una de las diez entidades esféricas que giraban en el espacio alrededor de un fuego ubicado en su centro. Esas otras entidades eran el sol, la luna, las estrellas fijas (los cielos), los cinco planetas y la anti-tierra. La anti-tierra no era visible porque vivíamos en el lado opuesto. Por el mismo motivo el fuego oculto tampoco era visible para los humanos.

Sócrates y Platón aceptaron la esfericidad de la Tierra; para el primero, la tierra era plana en apariencia debido a su enorme tamaño. Los griegos sabían que la tierra firme se extendía desde España hasta la India y había rumores de que incluso más allá. Los territorios situados en dirección norte y sur resultaban menos conocidos. Aristóteles creía que correspondían a unos tres quintos de la distancia este-oeste y consideraba que Asia se extendía hacia el este hasta dar la vuelta al mundo, de forma que entre sus costas y las Columnas de Hércules sólo había una pequeña masa de agua.

Piteas en Tule

Piteas vivió en Massalia, la actual Marsella. De los barqueros que habían recorrido el Ródano sabían los habitantes de esta localidad de la existencia al norte de un mar lo suficientemente grande como para contener islas, en las que se producían metales preciosos y una sustancia resinosa de color amarillo oscuro, muy apreciada por su belleza, denominada ámbar. Sin embargo, el Ródano no llegaba hasta ese mar y nadie sabía en realidad lo lejos que estaba.

Hacia el año 330 a.C., cuando unos marineros informaron de que las Columnas de Hércules no estaban siendo defendidas, los mercaderes de Massalia escogieron a Piteas para realizar un gran viaje más allá de los límites occidentales del Mediterráneo, viaje para el que se le equipó con una embarcación de cuarenta y cinco metros de largo (mayor que las empleadas por Colón en 1492). Bordeando el continente, Piteas alcanzó el norte de Francia y luego, en medio de la niebla y la lluvia, pasó entre Inglaterra e Irlanda en dirección norte hasta llegar a las Orcadas. A continuación fue más allá de las Shetland y las Feroe y se encontró con una tierra en la que, durante el primer día del verano, el sol permanecía durante veinticuatro horas por encima del horizonte. Piteas denominó a este lugar Tule, y durante siglos Última Tule se consideró el fin del mundo en esta dirección (es posible que se tratara de Islandia, Noruega o incluso de alguna de las Shetland o las Feroe). Piteas regresó por Dinamarca y Suecia y descubrió un gran mar interior, el Báltico, donde comenzó su búsqueda del País del Ámbar. En su recorrido, descubrió ríos que fluían de sur a norte (como el Oder y el Vístula) y entendió que a través de ellos las noticias sobre el mar del norte habían llegado al Mediterráneo. Al volver a casa, muchos se negaron a creer su historia. Cuando los cartagineses se hicieron con el control de las Columnas de Hércules, cerraron de nuevo el paso al Atlántico.

Eratóstenes

Los griegos sabían que más allá de Persia había un lugar llamado India. Habían escuchado relatos fabulosos sobre un rey tan poderoso que podía usar en la guerra cien mil elefantes, e historias de hombres con cabezas de perro y de gusanos enormes, capaces de arrastrar a un buey o a un camello hasta los ríos para devorarlos allí. En el año 331 a.C., Alejandro Magno comenzó la serie de conquistas que lo llevarían más allá de Persia, hasta Afganistán y el río Indo, en el que encontró a los cocodrilos, los gigantescos gusanos de los que hablaban las leyendas. Siguió el curso de este río en dirección sur hasta llegar al gran océano del que le habían llegado rumores. Era un hecho: la tierra estaba rodeada por el mar, como los antiguos creían y habían dicho.

Todos los detalles de estos viajes empezaron más tarde en la famosa biblioteca de Alejandría. Allí, Eratóstenes (276-196 a. C.), probablemente el primer geógrafo matemático de la historia y uno de los bibliotecarios más destacados de la institución, se propuso crear el mapa más preciso del mundo. Comparando las altitudes del sol al mediodía en dos localidades separadas una distancia conocida, calculó que la circunferencia de la tierra tenía algo menos de 40.200 kilómetros, una cifra no muy lejos de la correcta. Éste, sin embargo, no fue su único logro. También calculó la cantidad de tierra habitable del planeta según el clima y desarrolló el concepto de latitud, lo que le permitió localizar de forma más precisa ciudades como Alejandría misma, Massalia, Asuán y Méroe, que había sido descubierta Nilo arriba. El trabajo de Eratóstenes fue ampliado luego por Hiparco, quien hacia 140 a.C. ajustó la circunferencia de la tierra propuesta por su predecesor en dos mil estados para llegar a los 252.000, una cifra que se podía dividir con exactitud en 360 grados de setecientos estadios cada uno. Esto permitió trazar en los mapas líneas de latitud separadas un grado entre sí. Hiparco denominó a estas líneas klimata, que es de donde procede nuestra palabra clima.

Periplo del mar Eritreo

En la época de los romanos, el comercio fue el principal motor del conocimiento del mundo. La demanda de seda hizo que se descubrieran y ampliaran tanto la ruta de la seda terrestre como las rutas marítimas a China. Un manual de navegación escrito por un anónimo mercader griego de Alejandría hacia el año 100 d.C., conocido como Periplo del mar Eritreo, describe la exploración de la costa oriental de África hasta Raphta, unos dos mil cuatrocientos kilómetros hacia el sur, y a continuación de las costas del norte del océano Índico, desde el mar Rojo hasta la desembocadura del Indo, y de Ceilán (Sri Lanka). Aunque a partir de allí la información sobre Oriente resulta vaga, el autor demuestra conocer el Ganges y, más allá de éste, Tina, el país de la seda (China). La seda, como señalamos antes, fue la responsable de gran parte del avance del conocimiento geográfico del mundo.

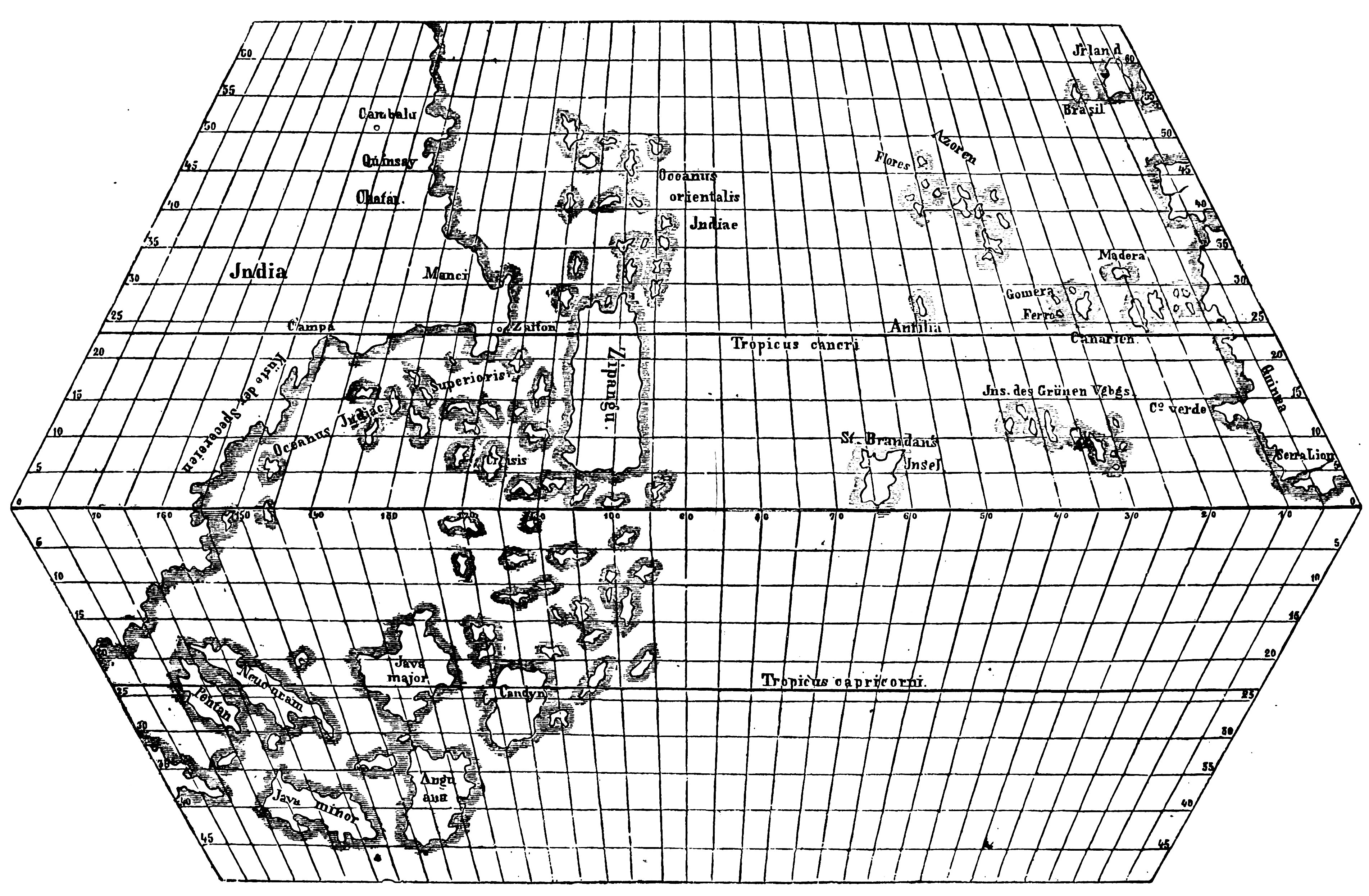

Ptolomeo y Cosmas

Claudio Ptolomeo contaba hacia el 140 d.C. con mucha más información que Eratóstenes, pero no toda era exacta. Fue responsable de algunas concepciones erróneas que inspiraron los viajes de Colón. Introdujo la noción de longitud, si bien en aquella época no existía forma de calcularla. Su idea era dividir el mundo en cuadrados de iguales dimensiones para contribuir a una localización más precisa de los distintos lugares. Además de incluir a China en sus mapas, Ptolomeo introdujo nueva información sobre el Atlántico, donde, según los rumores, estaban localizadas las Islas de la Fortuna, frente a la costa africana.

Después de Ptolomeo, el estudio de la geografía decayó de la misma forma en que lo hicieron tantas otras áreas del conocimiento durante la era del fundamentalismo cristiano. En el siglo VI, Cosmas Indicopleustes, un monje cristiano que antes de convertirse había recorrido el mundo como mercader, sostuvo que la tierra era un rectángulo. Se basaba en el libro del Éxodo, cuando Dios llama a Moisés al monte Sinaí para revelarle muchos secretos y le ordena construir un tabernáculo. Según Cosmas, éste debía de ser copia de la imagen del mundo, lo que para él significaba que el mundo tenía forma de tabernáculo. En su momento esto condujo a una "topografía cristiana" (así se titulaba el libro de Cosme) en la que la tierra estaba unida al cielo en los bordes y en la que el Paraíso se encontraba al oriente, al otro lado del océano, en una isla bañada por el sol cerca del cielo. De hecho, Cosmas afirmaba que, pese a ser plana, la tierra estaba inclinada, lo que explicaba las montañas, por qué el sol desaparecía durante las noches y que al norte los ríos fluyeran con menos velocidad que al sur (iban cuesta arriba). Cosme consideraba que la tierra debía ser plana porque si fuera redonda la gente que habitara el otro lado viviría patas arriba, lo que evidentemente era imposible. En cambio, le parecía creíble que el Nilo fluyera cuesta arriba.

Para los cristianos primitivos y, en particular, para los padres de la Iglesia, la ubicación del Paraíso era una cuestión importantísima. Y dado que según la tradición el Tigris y el Éufrates nacían en el Paraíso, ambos ríos tenían que adaptarse a la creencia de que el Paraíso estaba situado en el extremo oriental del mundo. Una de las soluciones propuestas fue que los ríos del Edén fluían bajo la tierra antes de salir a la superficie, pero esto no era de ninguna utilidad pues implicaba que el hombre no podía seguirlos hasta el Paraíso. Otro problema era determinar el paradero de las razas monstruosas mencionadas en las Escrituras, en particular las de Gog y Magog, que habían invadido el mundo antiguo desde el norte y que, de acuerdo con la tradición, se alzarían de nuevo. Determinar cuál era el centro de la tierra planteaba una dificultad adicional: según los salmos y ciertos pasajes del libro de Ezequiel, ese centro coincidía con Jerusalén y muchos mapas medievales se realizaron con esta idea.

San Brandán, el Navegante

El primer gran aventurero del Atlántico, después de Piteas, y el primer explorador cristiano de la historia fue el monje irlandés conocido como san Brandán (o Barandán) el Navegante. Nacido hacia el año 484 cerca de Tralee y ordenado sacerdote en 512, Brandán creció escuchando los relatos de muchos pescadores irlandeses que se habían hecho a la mar y habían regresado con historias sobre unas islas situadas al oeste del país. Brandán, se nos dice, era un hombre decidido y aproximadamente hacia el año 539 partió junto a otros dieciséis monjes en búsqueda de la Tierra Prometida de los Santos en un viaje de proporciones épicas. Aunque la historia de su travesía no se escribiría sino cuatrocientos años más tarde, cuando otros monjes habían realizado ya muchos viajes por el Atlántico, la reputación de Brandán era tal que se le atribuyeron viajes que habían hecho otros… No tenían brújula, pero conocían las estrellas y prestaban atención a las migraciones de las aves. Navegaron hacia el oeste durante cincuenta y dos días, tras lo cual llegaron a una isla y desembarcaron en ella. Allí sólo había un perro para recibirles, pero pudieron levantar un refugio y descansar. Cuando iban a partir de nuevo, apareció un isleño que les proporcionó comida. Luego vagaron en todas direcciones antes de llegar a una isla en la que encontraron rebaños de ovejas blanquísimas y arroyos repletos de peces. Decidieron pasar allí el invierno y los acogieron en un monasterio. Luego continuaron hasta una isla baldía, en la que se detuvieron a cocinar; mas, cuando lo estaban haciendo, la isla empezó a temblar y se hundió mientras ellos corrían apresuradamente hacia su bote. Como explicó Brandán, se trataba de una ballena.

Durante los siguientes siete días Brandán visitó muchas otras islas del Atlántico, como, por ejemplo, la Isla de los Hombres Fuertes, que estaba cubierta con una alfombra de flores blancas y púrpuras. Los monjes también navegaron alrededor de una enorme columna de cristal que flotaba en el océano y pasaron cerca de una isla de herreros gigantes que les arrojaron terrones de escoria al rojo vivo, por lo que asumieron que ésta era la frontera exterior del infierno. En uno de sus viajes al norte divisaron una montaña que arrojaba fuego y humo al cielo. En ningún lugar pudieron hallar la tierra de promisión que constituía el objetivo de su viaje. Al final, el procurador de la Isla de las Ovejas accedió a llevarlos a dicho lugar. El viaje duró cuarenta días a través de un denso banco de nubes o niebla. Los monjes descendieron en la orilla y exploraron el territorio durante otros cuarenta días hasta que encontraron un río demasiado profundo para cruzarlo. Luego regresaron a su botes, atravesaron de nuevo el banco de nubes y volvieron a casa.

Se ha especulado muchísimo sobre todos estos descubrimientos. El nombre de las islas Feroe proviene de la palabra danesa para oveja. La Isla de los Hombres Fuertes con sus flores blancas y púrpuras pudo haber sido Canarias o acaso las Indias occidentales que posteriormente descubriese Colón. La columna de cristal parece haber sido un iceberg, y el cercano país de los herreros gigantes probablemente fue Islandia. Por otra parte, la isla que lanzaba fuego al norte tal vez fuese la diminuta isla Jan Mayen. Por la mención de los bancos de niebla, es probable que la Tierra de Promisión fuese Norteamérica. En cualquier caso, la historia fue contada y recontada muchas veces hasta que dicha tierra de promisión terminó convirtiéndose en la isla de San Brandán, incluida como tal en los mapas del Atlántico hasta 1650, si bien su ubicación exacta nunca llegó a establecerse.

Leif Eriksson

La perspectiva de los noruegos era diferente en el año 1000. Una línea trazada en dirección oeste desde la costa noruega intercepta las islas Feroe, Islandia y la isla Baffin. Islandia había sido descubierta siglos antes (874) y no sólo por los monjes irlandeses: los noruegos solían desterrar a Islandia a los recalcitrantes. Groenlandia fue colonizada hacia el año 986, donde criaron ganado y ovejas y cazaron morsas y osos polares. Bjarni Herjólfsson fue un joven mercader islandés al que el viento arrastró hacia el sur cuando se dirigía a Groenlandia. Tras atravesar una densa niebla, llegó a una tierra de verdes colinas y bosques que no se parecía en nada a Groenlandia o Islandia. Una vez que Bjarni consiguiera regresar a Groenlandia y excitar la imaginación de otros con historias sobre lo que había visto, un joven llamado Leif Eriksson zarpó en 1001 para emular su travesía.

Inicialmente, Eriksson llegó a una tierra árida a la que denominó Helleland (tierra de las piedras planas o de las losas). Más al sur, redescubrió el paisaje boscoso que Bjarni había visto, al que denominó Markland, tierra de los bosques. Y más al sur todavía, topó con una tierra en la que crecían uvas o bayas a la que denomino Vinland y en la que pasó el invierno. Otros siguieron los pasos de Leif, pero todos se encontraron con que los nativos, a los que llamaron skraelings, eran hostiles: bien murieron luchando contra ellos o fueron obligados a retroceder. El relato sobre Vinland de Adán de Bremen, escrito en 1070, se considera auténtico y en 1117 un legado papal de Groenlandia visitó el territorio, lo que implica que, al menos durante un tiempo, hubo allí una comunidad de almas. De hecho, en 1960 se realizaron en Terranova excavaciones que sacaron a la luz construcciones similares a las encontradas en Groenlandia: las pruebas con carbono 14 permitieron indicar que probablemente estos edificios databan del siglo XI.

Los registros papales indican que en Roma todavía se recordaba a Groenlandia a finales del siglo XV.

Marco Polo

En la dirección opuesta, Asia estaba tomando cuerpo en la mente de los europeos. La idea más difundida sobre Asia era que en algún lugar de este continente vivía un gran gobernante cristiano llamado Preste Juan, tan poderoso que los reyes lo esperaban a la mesa. Sin embargo, su reino nunca pudo ser encontrado a pesar de los épicos esfuerzos de muchos exploradores y viajeros. Algunos piensan que la leyenda del Preste Juan era una corrupción de una que se habría originado con Alejandro Magno. El primero de los tres grandes libros de viajes compuestos durante la Edad Media fue la Historia de los mongoles, de Juan de Plano Carpini, que inició su viaje en la Pascua de 1245. Enviado por el papa, Juan partió de Lyón y avanzó hasta Kiev. De Kiev en adelante, Carpini descubrió que los mongoles habían creado un sistema de comunicaciones bastante eficaz, con estaciones a lo largo de las carreteras en las que podían cambiar de caballo hasta cinco y seis veces en un mismo día. De esta forma, realizó un recorrido que lo llevó de Crimea al norte del mar de Aral, pasando por los ríos Don, Volga y Ural, y luego, a través de Siberia, hasta Karakorum, al sur del lago Baikal, donde el Gran Kan tenía su corte. Juan fue muy bien recibido, se le concedió una audiencia con el Gran Kan, cuya madre le regaló un abrigo de piel de zorro que le resultaría de enorme utilidad durante su viaje de regreso, cuando los caminos estaban cubiertos de nieve y los viajeros tenían que dormir con frecuencia a cielo abierto. Al regresar a Europa, el libro sobre su viaje tuvo gran éxito, a pesar de que, como Juan señala con pena, no hubiera encontrado en su recorrido mención alguna del Preste Juan.

No obstante, su viaje fue una importante contribución al conocimiento de Oriente, ya que su Historia de los mongoles circuló por toda Europa. Por su parte, el papa decidió enviar un predicador a Karakorum con la esperanza de convertir al Gran Kan. El elegido para esta misión, Guillermo de Rusbruck, partió en 1253 para descubrir que el Gran Kan no tenía ningún deseo de ser convertido. Aunque ello supuso una profunda decepción, mientras estuvo en Karakorum se encontró con varios otros europeos, entre ellos un orfebre llegado de París y una mujer francesa que había sido raptada en Hungría, así como a un inglés, varios rusos y viajeros procedentes de Damasco y Jerusalén. Juan de Plano Carpini había estimulado el interés de los europeos por el continente asiático.

Ese interés podía advertirse especialmente en Venecia, cuyos mercaderes se habían mantenido vinculados con los comerciantes árabes y musulmanes, que les proporcionaban artículos procedentes de países situados más al este. Ésta fue la razón por la que los hermanos Polo, Nicolás y Mateo, decidieron abrirse camino en Asia en 1260. Este primer viaje resultó muy fructífero ya que el líder mongol de la época, el gran Kublai Kan, estaba tan interesado en Europa como los europeos estaban interesados en Asia y los hermanos Polo regresaron convertidos en sus embajadores. En 1271, cuando los venecianos regresaron a Oriente, llevaron consigo a Marco, hijo de Nicolás, que entonces tenía diecisiete años, al que se convertiría en uno de los viajes más épicos de todos los tiempos. Los Polo siguieron la antigua Ruta de la Seda (cincuenta y dos días de viaje) hasta alcanzar Kashgar y Yarkand, en los límites de China. Desde allí atravesaron el desierto y llegaron finalmente a Kanbalu (la actual Beijing), adonde se había trasladado la capital del Kan desde Karakorum. La ciudad fascinó a Marco Polo, que la describe como "más grande de lo que la mente puede imaginar… no menos de mil carruajes y caballos de carga entran en ella diariamente cargados con seda cruda; brocados y sedas de distintos tipos se fabrican allí en enormes cantidades".

Como su padre, Marco era un astuto comerciante, con una profunda sensibilidad para los negocios, y también se convirtió en favorito del Kan. Durante quince años le sirvió como embajador en China y el Oriente. Los Polo sólo regresaron a su ciudad cuando Kublai Kan y el gobernante de Persia hubieron acordado un contrato de matrimonio en el que se establecía el envío a Occidente de una joven prometida. Con tal fin se preparó una escolta de catorce naves, de la que formaban parte los Polo. Las embarcaciones partieron de Zaiton (la actual Amoy), en la costa del Pacífico (el cual, pensaban los Polo, daba la vuelta al mundo hasta alcanzar Europa), pero antes de llegar allí los Polo pasaron por Kinsai, la moderna Hangchow, lo que les deparó otra fantástica experiencia: la ciudad tenía ciento sesenta kilómetros de circunferencia, contaba con diez grandes mercados y tenía doce mil puentes. "Cada día se comercian en los mercados de Kinsai cuarenta y tres cargas de pimienta, cada una de ciento diez kilos". Marco Polo escuchó hablar de Cipango (Japón) a los marineros del convoy, quienes le dijeron que quedaba a unos dos mil cuatrocientos kilómetros del continente (en realidad queda a menos de mil kilómetros de Shangai y a unos trescientos veinte de Corea). Cuando los Polo finalmente llegaron a casa, sus amigos los recibieron sorprendidos, pues hacía mucho tiempo que pensaban que habían muerto. Después de ello, Marco escribió el relato de sus viajes, La descripción del mundo, pero como al principio nadie creyó en lo que decía se le apodó Il Milione debido a los increíbles cuentos que narraba. Pese a la incredulidad de algunos de sus contemporáneos, los Polo habían llegado a los confines de Asia y habían conocido un nuevo y vasto océano.

Ibn Battuta

El tercer gran viajero de la Edad Media fue el árabe Ibn Battuta, que partió de su casa en Tánger en 1325 con el objetivo de peregrinar a La Meca. No obstante, una vez alcanzada su meta, Ibn Battuta decidió ir más lejos. Viajó a lo largo de la costa oriental de África y llegó hasta Asia Menor antes de adentrarse en Asia central en dirección a Afganistán y la India, país en el que fue muy bien recibido.

Ibn Battuta vivió durante siete años en la India y, como le ocurriera a Marco Polo, se convirtió en embajador del gobernante del país, el sultán de Deli, en cuyo nombre emprendió un viaje a China. Durante el camino tuvo muchas aventuras, fue asaltado, robado y abandonado por bandidos que lo dieron por muerto, pero finalmente consiguió llegar a China en 1346 o 1347. En los puertos chinos, Ibn Battuta encontró a muchos musulmanes, a los que en ningún sentido sorprendió su llegada. Tras regresar a su hogar, el siguiente viaje que realizó fue a España; luego partió hacia África occidental y llegó hasta el río Níger, donde una vez más fue bien acogido, en esta ocasión por musulmanes negros. El relato de sus viajes se convirtió en la base de los estudios geográficos, astronómicos y marítimos en los centros de aprendizaje musulmanes de Córdoba y Toledo. Estas tradiciones contribuyeron de forma importante a las ideas que inspiraron los viajes de Colón.

Mappae Mundi

El horizonte mental de Cristóbal Colón estaba de algún modo determinado, al menos en parte, por las experiencias de todos estos viajeros.

En esa época viajar era arduo y con frecuencia peligroso, pero, no obstante, se realizaban viajes largos, en ocasiones muy largos, que contribuían a ampliar el conocimiento del mundo. Los viajes de sus predecesores no fueron lo únicos que influyeron a Colón. También lo hicieron los mappae mundi, los mapas cristianos del mundo. El 24 de octubre de 1492, Colón escribe en su diario lo siguiente sobre Cuba: "Los habitantes de estas islas y aquellos que llevo conmigo en las naves se hacen entender por signos, pues no conozco su lenguaje, se trata de la isla de Cipango, de la que tantas maravillas se cuenta; y es ésta región la que he visto en las esferas y mapamundis".

Estos mappae mundi habían aparecido con el cristianismo y, de hecho, habían contribuido a la difusión de la religión. En los evangelios, por ejemplo, se encomienda a los apóstoles que prediquen a todas las naciones, con lo que se otorgaba un valor religioso a la geografía. Los mapas utilizaban pasajes del Apocalipsis, de los evangelios, los Salmos y demás libros de la Biblia. Por ejemplo, Jerusalén se colocaba en el centro del mundo de acuerdo con las palabra de Ezequiel 5,5: "Así dice el Señor Yahveh: Ésta es Jerusalén; yo la había colocado en medio de las naciones, y rodeado de países". El este ocupaba la parte superior de los mapas porque se consideraba apropiado dar esta posición privilegiada a la región en la que, según el Génesis, estaba el Paraíso y los cuatro ríos que salían del Edén. El mundo habitado se dividía en tres continentes de acuerdo con la entrega a Noé de la tierra seca que Dios había realizado tres días después del Diluvio. Estas tierras con frecuencia se dibujaban formando un círculo rodeado por el océano y dividido por tres masas de agua principales que formaban una T mayúscula.

Leonardo Dati (1360-1425) fue el primero que describió estos mapas como T-O (Orbis Terrarum) en su poema La Sfera. Otras cuestiones que era necesario incluir en los mappae mundi eran los Reyes Magos, que venían de algún lugar de oriente, el Preste Juan y las razas monstruosas, que se volverían extremadamente populares entre los cartógrafos. Se consideraba que la India, en especial, era el hogar de muchos monstruos. Allí era posible hallar hombres con cabeza de perro, personas con los pies hacia atrás, individuos cuyos ojos, narices y boca se encontraban en el pecho o que tenían tres hileras de dientes. Con el paso del tiempo, los cartógrafos empezaron a tener en cuenta los descubrimientos de los viajeros. Y así, por ejemplo, el mar Caspio dejó de estar abierto a un gran océano situado al norte y pasó a estar rodeado completamente por tierra. El número de islas frente a la China continental se incrementó en reconocimiento de los informes de Marco Polo. En el denominado Atlas catalán de 1375 se ubican con cierta exactitud islas del Atlántico como Madeira y las Azores, se dibuja claramente a la India como una península y se incluyen algunas de las principales islas del océano Índico. China aparece en el extremo este, y se identifican algunas de sus ciudades.

No menos cristiana era la intención de los mapas de zonas y climas que, por tradición, dividían la tierra en cinco regiones climáticas: una zona septentrional extremadamente fría; una zona habitable de clima templado más al sur; una zona tórrida e inhabitable en el ecuador; y, por último, otras dos zonas al sur, de clima templado y gélido respectivamente. La idea de una zona tórrida intransitable parece haber surgido originalmente entre los griegos, de quienes la habrían tomado luego los cristianos. Esto sugería que la navegación por el norte y por el sur resultaban imposibles debido a sus temperaturas extremas y que, por tanto, la única forma de recorrer la tierra era en dirección oeste.

Colón

A principios del siglo XV se redescubrió la Geografía de Ptolomeo, el geógrafo del siglo II. El texto griego llegó a Occidente gracias a Crisoloras y se difundió en la traducción latina realizada por Jacopo Angelo da Scarperia hacia 1409. Esta obra se complementó con mapas, gracias al cardenal Guillaume Fillastre, y la denominada nueva geografía se hizo inmensamente popular (aunque se dudaba del enorme tamaño que Ptolomeo atribuía a Asia). Uno de los efectos de este redescubrimiento fue de especial importancia para Colón: el menor tamaño del planeta. Colón no consideraba correctas las cifras de su época. En una carta de navegación elaborada por Paolo Toscanelli (el físico florentino que mantuvo una correspondencia con Colón) se aprecia que los cartógrafos del siglo XV habían aceptado las observaciones de Marco Polo, según la cuales Cipango (Japón) estaba a dos mil cuatrocientos o dos mil seiscientos kilómetros de la costa china, y que había muchas islas entre uno y otra. Según este cálculo, Zaiton (el puerto desde el que partió de regreso a Europa) quedaría un poco más al este de la actual San Diego, en California.

La reconstrucción de las lecturas de Colón evidencia que, además del italiano, el navegante leía en latín, castellano y portugués, y que sus libros (muchos de ellos desfigurados por la enorme cantidad de notas que dejó ) se dividían en dos grandes áreas. Por una parte, estaba fascinado con Asia y los pueblos y tesoros exóticos que podían encontrarse allí. Por la otra, una porción menos abundante de sus lecturas muestra que tenía un particular interés en el gobierno y administración de nuevos países. Colón no leyó muchísimo, pero lo que sí leyó lo estudió con gran atención. Se conservan cinco libros anotados por el almirante. Uno de éstos es el Imago Mundi de Pierre d’Ailly (1350-1420, obispo de Cambrai y luego cardenal), impreso en 1480, un libro en el que se afirmaba que en algunas partes del mundo tenían un día que duraba seis meses y después una noche que duraba otros tantos. La copia de Colón contiene 898 apostillas o anotaciones. Un segundo libro, la Historia Rerum Ubique Gestarum, conocida como Cosmographia, de Eneas Silvio Piccolomini (el papa Pío II, 1458-1464), tenía 862 notas, y un tercero, el De Consuetudinibus et Conditionibus Orientalium Regionum, la traducción del libro de Marco Polo realizada a principios del siglo XIV por el fraile dominico Pipino de Bolonia, tenía 366.

La brújula

El conocimiento de la brújula provino de los marineros del Mediterráneo. Este instrumento había sido inventado en China a partir de la preocupación de los chinos por ser enterrados en la dirección más propicia. En China, las tumbas eran consideradas mucho más importantes que las casas ya que se pensaba que mientras apenas vivimos durante un corto período de tiempo, pasamos siglos enterrados bajo tierra. Uno de los modos de conseguir un entierro correcto implicaba el uso de un tablero sobre el que se hacía girar una cuchara. A medida que la costumbre fue evolucionando, se empezó a utilizar materiales cada vez más preciosos para la fabricación de las cucharas sagradas: jade, cristal de roca, piedra imán. Pronto se advirtió que solo las de imán terminaban apuntando siempre hacia el sur. Este descubrimiento sirvió de base a la brújula, que fue inventada hacia el siglo VI d.C. y se difundió de forma gradual hasta llegar a Occidente. La brújula reemplazó el antiguo método para orientarse al navegar en mar abierto: llevar aves a bordo y liberarlas cada cierto tiempo. Las aves sabían de forma instintiva dónde estaba la tierra firme y los marineros las seguían. Entre otras cosas éste fue el método empleado para descubrir Islandia. Pero sin la brújula, la gran era de los descubrimientos hubiera sido imposible.

Las naves que transitaban por el Mediterráneo también llevaban cartas de navegación en las cuales se trazaba diariamente el curso de la embarcación a ojo de buen cubero. Estas cartas incluían gran cantidad de información precisa, basada en rutas comerciales regulares. Sin embargo, los viajes oceánicos planteaban otros problemas y, por ese motivo, este tipo de navegación se desarrolló de forma gradual. El tamaño de los océanos fue un factor crucial: eran tan grandes que para navegar en ellos resultaba importante tener en cuenta la curvatura de la tierra. Los hombres tardaron algún tiempo en darse cuenta de ello y algo más en hallar una solución apropiada.

Portulanos

El término portulano significaba originalmente instrucciones de navegación escritas, pero luego se aplicó a las cartas de navegación mediterráneas. Los portulanos eran cartas de navegación, dibujadas a mano de acuerdo con la experiencia, que recogían los principales puertos, ciudades y puntos de referencia de una zona determinada. Consistían en tiras de pergamino sobre las que, en negro, se trazaban las costas y anotaban los nombres de las ciudades y, en rojo, otras características destacadas. Salvo por los ríos y las cadenas montañosas, los portulanos recogían pocos detalles de la tierra firme. Los obstáculos a la navegación costera se señalaban con puntos o cruces, pero no se proporcionaba información alguna sobre corrientes, profundidades o mareas. Aunque el principal objetivo de los cartógrafos que los elaboraron era establecer con exactitud las distancias entre distintos puntos, en su trazado no se tenía en cuenta la esfericidad de la tierra. En el Mediterráneo esta omisión no provocaba muchos errores, ya que éste era un mar relativamente pequeño y al extenderse en dirección este-oeste no había una gran diferencia de latitudes entre sus distintos puertos.

Desde mediados del siglo XV, mientras los exploradores portugueses ampliaban su conocimiento de la costa occidental de África y de las islas del Atlántico, se empezaron a necesitar cartas de navegación que recogieran estas partes del globo. Las primeras cartas del Atlántico se elaboraron entre 1448 y 1468. La primera innovación técnica de estas nuevas cartas fue que introdujeron un único meridiano, por lo general el del cabo de San Vicente, que se extendía de arriba a abajo del mapa y señalaba los distintos grados de latitud. Aunque esto fue un avance, el problema era que los portulanos tradicionalmente empleaban el norte magnético y no tanto el geográfico. Por esta razón, algunas cartas de navegación empezaron a incluir un segundo meridiano, que se trazaba como una línea oblicua respecto del meridiano central teniendo en cuenta la variación. Los mapas de finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI evidencian la progresión de los descubrimientos realizados y así, por ejemplo, las islas de Indonesia y, en particular, las Molucas (las durante tanto tiempo buscadas Islas de las Especias) aparecen representadas con mayor exactitud.

La carta de navegación más antigua que incluye tanto el Viejo como el Nuevo Mundo es española y fue elaborada en el año 1500 por el cartógrafo y piloto vizcaíno Juan de la Cosa, que acompañó a Colón en su segundo viaje. La carta no contiene marcas de latitud y sus dos mitades están dibujadas a diferente escala. Una carta realizada poco después, a la que los historiadores denominan Cantino por haber sido sacada en secreto de Portugal por un hombre llamado así, recoge ya toda África e incluso la costa oeste de la India, según los descubrimientos de Vasco da Gama; esta carta incluye parte del litoral del Nuevo Mundo hasta el noroeste de las Antillas, si bien se lo identifica con claridad como parte de Asia. La leyenda de la carta dice: "Carta de navegación de las islas recién descubiertas en partes de la India".

Con todo, los mapas más importantes de este período son los del Padrón real español, el registro oficial de los descubrimientos guardado en la Casa de Contratación de Sevilla, que había sido elaborado en 1508 por orden del rey y que constantemente estaba actualizándose para dar cuenta de los nuevos descubrimientos. Aunque ninguno de estos mapas ha sobrevivido, en el Vaticano se conserva un mapa basado en ellos realizado por Diego Ribero que demuestra que cada vez se entendían mejor las proporciones del mundo.

No obstante, aunque las dimensiones del Mediterráneo se reducen para dar cuenta de su verdadero tamaño y África e India se representan de forma más fiel, el mapa sigue atribuyendo enormes dimensiones a Asia, alargándolo hacia el oeste para aparecer tan cerca de España como entonces se creía que estaba.

Mapas impresos

A medida que el conocimiento del globo iba aumentando, la tradición de los portulanos empezó a resultar insuficiente para los navegadores en aspectos más importantes. Esto se mezcló con el descubrimiento de la Geografía de Ptolomeo, que había tratado de tener en cuenta la curvatura de la tierra pero a la vez proponía la existencia de una vasta terra incognita al sur, más allá de la zona tórrida. Los navegantes empezaban ahora a comprender que no había una zona tórrida, no al menos en el sentido que creían los antiguos, y tampoco ninguna terra incognita conectada con África o Asia.

El primer mapa impreso que incluyó América fue elaborado por Giovanni Matteo Contarini en 1506 y muestra la curvatura de la tierra. En él, el Nuevo Mundo aparece dividido en tres partes: una parte, al norte, se muestra unida a Catai; otra la constituyen las Indias Occidentales, representadas como un grupo de islas no muy lejos de Japón; y por último Terra Crucis, la actual Suramérica, que aparece como un continente aparte (y gigantesco). Un año después, Martin Waldseemüller realizó su famoso mapamundi compuesto por doce cuerpos y dibujado con una única proyección cordiforme, y cuyo título lo describe como según la tradición de Ptolomeo y los viajes de Américo Vespucio y otros (fue el primer mapa que empleó la palabra América para designar el Nuevo Mundo). En este mapa el Viejo Mundo abarca 230º de longitud, pero posteriormente Waldseemüller dejaría de seguir a Ptolomeo y dibujaría mapas en los que Asia aparece representada con proporciones más o menos adecuadas.

Sin embargo, la influencia de Ptolomeo persistió en la inspiración que proporcionó a aquellos que buscaron mejorar las técnicas de navegación a partir de una mejor comprensión de la curvatura de la tierra. La primera persona que exploró este problema fue Pedro Nunes, un matemático y cartógrafo portugués. Aunque Nunes nunca llegó a trazar una carta de navegación, otros sí lo hicieron, en particular el flamenco Gerhard Kremer, más conocido como Mercator. Además de cartógrafo, Mercator era agrimensor, grabador y fabricante de instrumentos matemáticos y astronómicos. Si bien era el geógrafo más preparado de su época y, entre otras obras, publicó una edición de Ptolomeo, Mercator debe su fama principalmente al mapamundi que creó utilizando su nueva proyección (técnica que pese a haber sido modificada muchas veces desde entonces todavía lleva su nombre).

El mapa propone básicamente una cuadrícula de latitudes y longitudes, representadas como líneas rectas y paralelas, pero para superar el problema que planteaba la curvatura de la tierra, Mercator incrementó progresivamente la longitud de los grados de latitud en dirección a los polos en la misma proporción en que, en una superficie curva, los meridianos convergen. Según la expresión de la época, el mapa tenía latitudes crecientes. De esta forma se preservaba la relación correcta entre dos puntos diferentes, y los marinos podían proyectar el curso de sus embarcaciones como líneas rectas sobre sus cartas de navegación.

La proyección de Mercator fue, en cierto sentido, un gran avance teórico, ya que aportó estabilidad a la navegación sin verse afectada por el correspondiente aumento de la calidad de los mapas en los que se utilizaba. Establecer las longitudes en el océano siguió siendo imposible, y durante todo el siglo XVI buena parte del mundo fue descubierto por marineros y exploradores que no sabían cómo proyectar sus descubrimientos en las cartas de navegación. Ahora bien, Mercator cometió un error increíble en su mapa: introducir la idea griega de un gran continente sur, Terra Australis, que para Mercator cubría el polo y llegaba hasta Suramérica y el sur de África.

El timón y la plomada

Al menos hasta el siglo XVIII, la dirección de las embarcaciones planteaba un problema importante. En la cabeza del timón se encajaba una caña que permitía manejarlo, pero por lo general el timonel no podía ver a dónde iba la nave y dependía de las instrucciones del oficial encargado de vigilar el curso. Los timones eran de poca utilidad cuando había mar de popa, e incluso de costado, y durante las tormentas podían llegar a necesitarse hasta catorce hombres para mantenerlo firme. En el siglo XVII se introdujo el gobernalle (timón) de pescante, que era una larga palanca que funcionaba en conjunción con un punto de apoyo situado en el alcázar y que estaba unida a la caña del timón por una polea. Esto permitía al timonel vigilar las velas y le proporcionaba algún apoyo adicional, pero, una vez más, estaba lejos de ser una solución perfecta para guiar la nave durante un temporal. Finalmente se fijó un yugo a la cabeza del timón y se pasaron cuerdas a través de una serie de bloques hasta un tambor horizontal, situado en el alcázar, que podía ser girado mediante una rueda. La clásica rueda del timón no aparecería hasta el siglo XVIII.

Además de la brújula, los marinos utilizaban la plomada, mediante la cual podían tener una temprana indicación de que se acercaban a tierra firme. Se sabía que en las costas europeas el mar alcanzaba una profundidad de cerca de cien brazas (unos mil setecientos metros) y luego se precipitaba a profundidades muchísimo mayores. Asimismo, los hombres de mar sabían que, por ejemplo, en Portugal la plataforma continental se extiende unos treinta y dos kilómetros, mientras que más al norte, en Gran Bretaña, se prolongaba unos ciento sesenta kilómetros. La plomada pesaba unos seis kilos y medio y estaba amarrada a una cuerda de doscientas brazas, la cual tenía una marca a las veinte brazas y, después, un nudo cada diez más. Cuando se encontraban cerca de una costa conocida, el sondear la profundidad también ayudaba a determinar la posición, ya que los marineros habían aprendido a recordar los patrones del fondo del mar. En ocasiones, la plomada tenía una concavidad y los detritos que recogían servían a los capitanes con experiencia para determinar dónde se encontraban.

Cuando las naves se aventuraban en el océano abierto, el pilotaje cedía el paso a la navegación propiamente dicha y uno de los primeros problemas con los que se enfrentaron los navegantes era el de cómo medir la velocidad de sus embarcaciones. El método más antiguo consistía en atar un trozo de madera a una cuerda que tenía nudos a intervalos regulares. Cuando se soltaba el tronco, se medía con un reloj de arena el tiempo que tardaban los nudos en saltar por la popa de la nave. Éste no era un método muy exacto y muchos marinos, entre ellos Colón, tendían a sobrestimar la velocidad a la que se desplazaban. Aunque el desconocimiento de las corrientes oceánicas no contribuía a hacer los cálculos más fáciles, desde finales del siglo XIII existían tablas que ayudaban a los navegantes a establecer en qué medida su posición se veía afectada por navegar en contra del viento. Un conocimiento rudimentario de la velocidad ayudaba cuando se navegaba de bolina, pero sin conocer las corrientes y las mareas cuanto más largo era un viaje oceánico, mayor era el efecto de las inexactitudes. La única alternativa era navegar orientándose por los cielos. La principal característica del cielo nocturno era la Estrella Polar, cuya altura disminuía a medida que se navegaba hacia el sur. Y era en este punto donde intervenía el cuadrante, que permitía determinar la latitud. En vida de Colón, se calculaba que un grado de latitud equivalía a 16⅔ leguas (aproximadamente unos 80 kilómetros), un error considerable que se remonta a Ptolomeo. Después de los 9º de latitud norte la Estrella Polar empieza a perderse de vista, pero entonces era posible emplear como punto de referencia otras estrellas cuya situación respecto de la Estrella Polar fuera conocida.

Por cierto: la desaparición de la Estrella Polar debería bastar para confirmar a aquellos que no aceptan otro tipo de pruebas, que la tierra es redonda.

El problema de la longitud

Un factor que debemos tener en cuenta es que, con la navegación mediante el estudio de los cielos y los cambios de latitud, la diferencia entre el norte geográfico y el norte magnético empezaba a ser más importante y los marinos tenían que determinar su curso de acuerdo con el primero, no con el segundo. Al principio se dio por hecho que la variación era coherente y sistemática (y que un meridiano sin variación atravesaba las Azores). Sin embargo, con el paso del tiempo, la experiencia en los grandes océanos del mundo, el Índico y el Atlántico, mostró que la cuestión era mucho más compleja. Sólo gracias a la experiencia combinada de los marineros del siglo XVI, y a los conocimientos locales registrados en los almanaques, se logró llegar a una imagen más fiel de la realidad. La longitud continuó siendo un problema todavía más difícil de abordar, pues estaba vinculado a los que planteaban la velocidad y el tiempo. El problema era que, debido a la curvatura de la tierra, las longitudes cambian: mientras en los polos la longitud es cero, en el ecuador ésta es casi igual a los grados de latitud. Por tanto, en teoría, los navegantes podían determinar su longitud siempre que conocieran su latitud, pero, nuevamente, esto sólo podía hacerse si conocían con exactitud su velocidad, lo que requería una medición precisa del tiempo.

Los navíos

A mediados del siglo XV, en un breve lapso de veinte años, tuvo lugar un gran revolución en la navegación, a saber, la unión entre las naves mediterráneas de velas triangulares y las naves de velas cuadrangulares de Europa septentrional y el Atlántico.

El principal navío de guerra del Mediterráneo era la galera de remos, que continuó estando presente en las marinas mediterráneas hasta el siglo XVII. Su mayor inconveniente era que requería de grandes tripulaciones, lo que desaconsejaba su uso para largos viajes lejos de tierra firme. El otro aporte importante de los navegantes mediterráneos, la vela latina, había sido adoptada de los árabes. La vela latina, esto es triangular, era el único tipo de vela empleado por los barcos árabes, en los que se utilizaba atada a un mástil inclinado hacia delante y una larga verga. Hubiera sido o no inventada por los árabes, la latina se difundió a través suyo, tanto en el océano Índico como en el Mediterráneo. Su forma permitía sacar el mayor provecho de cualquier viento y como aparejo era muy versátil y hacía que las embarcaciones fueran más fáciles de maniobrar.

La otra tradición, la de las naciones europeas del litoral atlántico, se caracterizaba por naves más robustas, rechonchas y boyantes, provistas de una única y enorme vela cuadrada. Conocidos con el nombre de cogs, estas embarcaciones eran, al menos en un principio, torpes y lentas, pero tenían bodegas de gran capacidad y requerían muchos menos hombres para su manejo que las mediterráneas. Se calcula que una nave con vela latina necesitaba de unos cincuenta hombres para realizar el trabajo que hacían veinte en un cog del norte de Europa.

Las naves del siglo XV utilizaban ambas clases de aparejos: velas cuadradas adelante y latinas en la popa. Hubo también otros cambios que afectaron las quillas y las superestructuras, pero los aparejos y el número de tripulantes necesarios resultarían ser los factores más importantes para los grandes descubrimientos de los siguientes siglos. Las dos formas más destacadas fueron la carraca y la carabela.

Las carracas eran gigantescas según los estándares de la época (alcanzaban las quinientas cincuenta toneladas, e incluso las novecientas). La carabelas eran mucho más pequeñas (entre cincuenta y sesenta toneladas) y más rápidas. Tenían también velas latinas, eran más convenientes para explorar estuarios e islas y, pese a su reducido tamaño, resultaron ser bastante seguras. En su primer viaje, Colón utilizó dos carabelas, una de la cuales, la Niña, era de velas latinas. Nunca le dio problemas y volvió a emplearla en su segundo viaje. La Nao Victoria con que volvió Elcano de su vuelta al mundo, era una carraca idéntica a la de la foto de la izquierda.

De nuevo Colón

Colón, el hijo de un tejedor genovés, había navegado en embarcaciones portuguesas hasta Guinea, pero no era tanto un marino profesional como un geógrafo teórico con una enorme capacidad de persuasión. El acuerdo que sancionó su viaje de 1492 estipulaba que iba a "descubrir y adquirir islas y tierras en la mar océana". Para esta fecha aún no se había llegado a la India a través del cabo de Buena Esperanza y las islas a las que el contrato aludía eran Cipango y Catai. Semejante expectativa no era en absoluto extraordinaria: se sabía que la tierra era redonda y no se sospechaba que entre Europa y Asia hubiera un nuevo continente. En un primer momento, Colón había propuesto la expedición a la corona portuguesa en 1484. Pero fue rechazado, y lo mismo le ocurrió con los franceses y los ingleses. Colón volvió a intentarlo con los portugueses en 1488, cuando es posible que su solicitud hubiera tenido éxito de no coincidir con el regreso triunfal de Bartolomeu Dias, quien logró alcanzar el Índico navegando el Atlántico. Después de ello, Colón se dirigió a Castilla, donde por fin consiguió el apoyo que buscaba por parte de la corona e individuos adinerados. Se hizo a la mar en el puerto de Palos en agosto de 1492.

Los estudiosos modernos consideran que, como navegante, Colón no estaba muy al corriente de los conocimientos de su época, pero sí era cuidadoso y meticuloso. En su primer viaje, Colón navegó recto en dirección oeste desde Canarias (27º de latitud norte; en posteriores viajes, Colón iría más al sur, donde los vientos eran más seguros) y, tras treinta y tres días en los que no vio otra cosa que aves y algas, tuvo la suerte de avistar los cayos exteriores de las Bahamas (San Salvador se encuentra a 24º de latitud norte). No hay duda de que Colón pensaba que estos cayos se encontraban en la periferia de un archipiélago del que formaba parte Japón. De hecho, esto es exactamente lo que aparece en la esfera terrestre diseñada por Martín de Bohemia en 1492. Esta concepción combinaba los errores de Marco Polo (la extensión de Asia, la idea de que Japón se encontraba a unos dos mil quinientos kilómetros de China) y de Ptolomeo (que había calculado que la tierra era un 25 por 100 más pequeña de lo que es en realidad), cuyas ideas habían inducido a Colón a creer que la distancia entre Europa y Japón era de unos cuatro mil ochocientos kilómetros, cuando en realidad es de casi veinte mil.

El siguiente paso, por tanto, era encontrar Japón. Colón siguió adelante, descubrió Cuba y La Española (la isla que actualmente ocupan Haití y República Dominicana). Ésta última producía algo de oro de aluvión, y mediante trueque la expedición consiguió narigueras y brazaletes de los nativos. Tras perder su buque insignia, que naufragó tras encallar, Colón decidió regresar a Europa, dejando a algunos hombres para que construyeran un campamento base y buscaran minas de oro. De regreso al Viejo Mundo, Colón tuvo que viajar más al norte hasta casi la latitud de las islas Bermudas (32º) para encontrar vientos favorables, y al acercarse al continente, una fuerte tormenta lo obligó a buscar refugio en el puerto de Lisboa. Los portugueses interrogaron al almirante, pero aunque descreyeron de su relato (ya antes se habían topado con italianos exagerados), no dejaron de reivindicar su derecho a sus descubrimientos, en caso de ser ciertos.

Los españoles no fueron menos precavidos. Ordenaron a Colón que realizara un segundo viaje tan pronto le fuera posible, y para adelantarse a las reclamaciones de los portugueses buscaron el reconocimiento papal de un monopolio para la colonización y navegación en los nuevos territorios. Dado que entonces el papa era español, no fue difícil obtener su apoyo. En su segundo viaje, que empezó en septiembre de 1493, Colón descubrió Dominica, las islas Vírgenes, Puerto Rico y Jamaica. El tercero, que tuvo lugar en 1498, no contó con la participación de voluntarios, que fueron sustituidos por delincuentes liberados de prisión. En esta ocasión, Colón fue más al sur y descubrió Trinidad y la desembocadura del río Orinoco. El río era más grande de lo que hasta entonces habían visto los europeos y la cantidad de agua fresca que transportaba era un indicio de que pertenecía a un continente gigantesco. Y Colón llegó a jugar con la idea de que éste se encontraba demasiado al sur para formar parte de Asia. Después, al regresar al norte, Colón descubrió que los hombres que había dejado en La Española se habían rebelado. Lamentablemente no era tan buen gobernador como explorador y regresó a España encadenado. Se le autorizó un nuevo viaje en 1502, cuando llegó a Honduras y Costa Rica. Murió en 1506.

Para entonces algunos empezaron a comprender que muchas de las islas descubiertas no formaban parte de un archipiélago frente a las costas de Catai, que aún quedaba muy lejos. El descubrimiento del Orinoco fue el primer indicio de que debía de haber todo un continente entre Europa y Asia. Ya en 1494 Pedro Mártir de Anglería escribió: "al referirnos a este nuevo país debemos hablar de un nuevo mundo, tan distante se encuentra y tan carente de civilización y religión".

Magallanes

En los siguientes años, los ingleses y los portugueses descubrieron Norteamérica y, poco a poco, fue conociéndose la enorme extensión de Suramérica. El interés por Oriente empezó a menguar cuando se encontraron perlas en la costa venezolana, un valioso tinte rojo en la selva brasileña y bacalao en Terranova. Finalmente, en 1519, Fernão de Magalhães (o Fernando de Magallanes) partió de Sevilla con una flota de cinco naves cargadas de artículos que, de acuerdo con la experiencia de los portugueses, resultaban útiles para comerciar con Oriente. Al igual que Colón le tocó en suerte ser un extranjero al mando de españoles despistados.

Tras superar un motín en la Patagonia (lo que obligó a Magallanes a colgar a los cabecillas) y perder dos naves en el estrecho que lleva su nombre, Magallanes llegó al Pacífico. La travesía de este vasto océano pareció en determinado momento una empresa de nunca acabar, y los marineros tuvieron que subsistir comiendo ratas y cuero. Los miembros de la expedición desembarcaron en Cebú, en las Filipinas, donde se vieron envueltos en una guerra local. Cuarenta hombres, incluido el mismo Magallanes, murieron en la contienda.

Elcano

Aunque Magallanes comparte con Colón y Vasco da Gama el ser uno de los más grandes exploradores de la historia, no debemos olvidar que al morir sólo había recorrido medio mundo. Su viaje de circunnavegación fue completado por Sebastián Elcano, quien eludió a los buques de guerra portugueses que había en la zona, cruzó el océano Índico, dobló el cabo de Buena Esperanza y regresó a España con una sola nave, la Victoria, y quince hombres. Éste quizá haya sido el viaje más fascinante de todos los tiempos. Y sin duda cambió la forma en que los hombres pensaban su mundo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario